「引っ張りタイヤにしたいけど車検に通るか心配…」

「せっかくカスタムしても車検で引っかかったら困る…」

そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

引っ張りタイヤは見た目のカッコよさから人気が高い一方で、車検の基準について正しく理解していないと思わぬトラブルに見舞われる可能性があります。

この記事では、愛車をドレスアップしたい方に向けて、以下について解説します。

- 引っ張りタイヤが車検に通る条件とは

- 車検で不合格になりやすいパターン

- 安全に引っ張りタイヤを楽しむためのポイント

事前に正しい知識を身につけておけば、車検を気にすることなく引っ張りタイヤを楽しめるでしょう。

車検対応の引っ張りタイヤセッティングを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

引っ張りタイヤは車検に通るのか?

引っ張りタイヤは条件を満たせば車検に通ります。

多くの方が「引っ張りタイヤは車検に通らない」と思い込んでいますが、実際には適切な規格とサイズを選択すれば問題ありません。

車検で重要なのは、タイヤが安全基準を満たしているかどうかです。

引っ張りタイヤでも、車体からはみ出さず、適正なロードインデックスを持つタイヤであれば検査をクリアできるでしょう。

ただし、極端に細いタイヤを無理やり装着した場合は、安全性の観点から不適合となる可能性があります。

引っ張りタイヤの基本的な規定

引っ張りタイヤで車検を通すには、まず基本的な規定を理解することが重要です。

車検における引っ張りタイヤの判定基準は、主に車体からのはみ出しと安全性の観点から決められています。

タイヤの幅がホイールの幅より狭い状態を「引っ張り」と呼びますが、これ自体は違法行為ではありません。

ただし、以下の条件を満たす必要があります。

- タイヤが車体の最外側部分からはみ出していないこと

- タイヤの空気圧が適正に保たれていること

- タイヤの摩耗が基準値内であること

- ホイールとタイヤのサイズが適合していること

「車検に通るか心配…」と感じる方も多いでしょうが、適切な組み合わせであれば問題ありません。

特に重要なのは、タイヤのロードインデックス(荷重指数)が車両の要求値を満たしていることです。

引っ張りタイヤでも、メーカー指定の負荷能力を下回らない製品を選択すれば、車検を通過することが可能です。

車体からのはみ出しはNG

引っ張りタイヤで最も重要なのは、車体からのはみ出しが絶対に許可されないということです。

道路運送車両法では、タイヤやホイールが車体の最外側からはみ出すと車検に通りません。

「少しくらいなら大丈夫かもしれない…」と思う方もいるでしょうが、検査官は専用の測定器具を使って厳密にチェックします。

はみ出しの判定基準は以下の通りです。

- フェンダーアーチの最外側を基準とする

- タイヤの接地面だけでなく、サイドウォール部分も含む

- 静止状態での測定が基本となる

特に注意すべきは、車高を下げた車両では、サスペンションの沈み込みによってタイヤが外側に移動する可能性があること。

また、ハンドルを切った際の最大舵角時にもはみ出さないよう配慮が必要です。

引っ張りタイヤを装着する際は、必ず事前に専門店で車体からの距離を測定してもらうことをお勧めします。

車検時のトラブルを避けるためにも、はみ出しの規定は絶対に守らなければなりません。

引っ張りタイヤの法律と規制について

引っ張りタイヤに関する法律や規制について、多くのドライバーが気になるポイントでしょう。

結論から言うと、引っ張りタイヤ自体が法律で明確に禁止されているわけではありません。

ただし、道路運送車両法や保安基準において、タイヤとホイールの組み合わせには厳格な規定が設けられています。

法律で禁止されているのか

引っ張りタイヤ自体が法律で明確に禁止されているわけではありません。

道路運送車両法では、タイヤの装着方法について直接的な規制は設けられていないのが現状です。

しかし、引っ張りタイヤが原因で発生する問題については、複数の法律で規制されています。

- 車体からのはみ出し(道路運送車両法違反)

- 指定空気圧での使用不可(保安基準違反)

- ロードインデックス不足(車両重量に対する耐荷重不足)

引っ張りタイヤの装着により上記の問題が発生した場合、結果的に法律違反となってしまいます。

特に注意すべきは、メーカー指定の空気圧で使用できない点。

引っ張りタイヤは構造上、推奨空気圧での使用が困難になり、車検時の保安基準に適合しない可能性が高くなることも。

つまり、引っ張りタイヤそのものは違法ではないものの、適切な使用が困難な装着方法といえます。

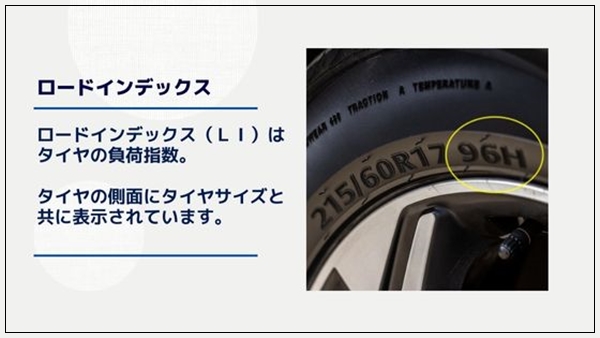

ロードインデックスの重要性

引っ張りタイヤを車検に通すために、ロードインデックス(LI)の理解は欠かせません。

ロードインデックスとは、タイヤが安全に支えられる最大荷重を示す数値のこと。

車検では、車両の総重量に対して適切なロードインデックスを持つタイヤの装着が義務付けられています。

実際に、純正タイヤよりも幅の狭いタイヤを装着する際は、ロードインデックスの数値が下がるリスクがあります。

車検に通るための条件は以下の通りです。

- 車検証記載の車両重量に対応するロードインデックス値以上であること

- フロントとリアで適切な荷重配分が保たれていること

- タイヤサイドウォールに明記されたLI値が基準を満たしていること

例えば、車両重量1500kgの車なら、4本のタイヤで合計1500kg以上を支えられるロードインデックスが必要。

引っ張りタイヤを選ぶ際は、見た目だけでなくロードインデックスを必ず確認することが車検通過の鍵となります。

引っ張りタイヤのメリットとデメリット

引っ張りタイヤは見た目の美しさと走行性能の向上を両立できる魅力的なカスタマイズです。

多くの車好きが引っ張りタイヤを選ぶ理由は、そのスタイリッシュな外観と実用的なメリットにあります。

しかし、引っ張りタイヤには注意すべきデメリットも存在するため、導入前にしっかりと理解しておく必要があります。

引っ張りタイヤのメリット

引っ張りタイヤには多くのメリットがあり、特に見た目の向上と走行性能の改善が主な魅力です。

最も大きなメリットは、車の外観が格段にスタイリッシュになること。

タイヤがホイールに対して引っ張られることで、ホイールのリムが強調され、車全体のシルエットがシャープに見えます。

「愛車をもっとかっこよく見せたい…」と考える方にとって、引っ張りタイヤは理想的な選択肢といえるでしょう。

走行性能の面では、以下のような改善が期待できます。

- ハンドリングの向上

タイヤのサイドウォールが張った状態になることで、コーナリング時の応答性が良くなります - 路面との接地感の向上

タイヤの変形が少なくなり、路面からの情報がダイレクトに伝わりやすくなります - ブレーキング性能の改善

タイヤの剛性が高まることで、制動距離の短縮効果が期待できます

また、適切なサイズ選択により燃費の改善も見込めるケースがあります。

引っ張りタイヤは見た目だけでなく、実用的なメリットも兼ね備えた改造といえます。

デメリットも知っておこう

引っ張りタイヤには見た目の美しさというメリットがある一方で、多くのデメリットも存在します。

最も深刻なデメリットは安全性の低下。

タイヤの接地面積が減ることで、グリップ力が大幅に低下します。

特に雨天時のブレーキング性能や、コーナリング時の安定性に悪影響を与えるため注意が必要です。

また、タイヤの寿命が短くなることも問題となり、無理な引っ張り装着により、タイヤの偏摩耗が進行しやすくなります。

通常のタイヤより早期交換が必要になり、維持費が高額になってしまいます。

乗り心地の悪化も避けられません。

タイヤのクッション性が失われ、路面からの衝撃が直接車体に伝わります。

「こんなに硬い乗り心地になるとは思わなかった…」と後悔する方も少なくありません。

さらに、車検時の不安要素も増加します。

検査官によって判断が分かれる場合があり、毎回車検に通るとは限らないのが現実です。

これらのデメリットを十分理解した上で、引っ張りタイヤの導入を検討することが重要といえるでしょう。

車検に通るための引っ張りタイヤ選び

車検に通る引っ張りタイヤを選ぶには、適切なサイズとホイールの組み合わせが重要です。

間違った選択をすると車検で不合格になるだけでなく、安全性にも大きな影響を与えてしまいます。

引っ張りタイヤで車検をクリアするためには、タイヤの外径やロードインデックス、車体からのはみ出し具合など、複数の要素を総合的に判断する必要があります。

適正なサイズの選び方

引っ張りタイヤで車検に通すためには、適正なサイズ選びが最も重要です。

まず、車検対応の基本ルールを理解しましょう。

タイヤサイズは車検証に記載された純正サイズから、外径の変化が±3%以内に収まる必要があります。

適正サイズの選び方は以下の通りです。

- 純正タイヤの外径を基準に計算する

- タイヤ外径計算ツールを活用して正確に測定

- 扁平率を下げすぎないよう注意する

- 車体からはみ出さない幅を選択

特に注意すべきは扁平率の設定。

極端に薄いタイヤは外径が小さくなりすぎて、車検の規定から外れる可能性があります。

また、タイヤ幅が広すぎると車体からはみ出してしまい、これも車検不合格の原因となります。

安全性と車検適合性を両立させるためには、専門店での相談が確実です。

適正なサイズ選びにより、引っ張りタイヤでも車検に通すことができます。

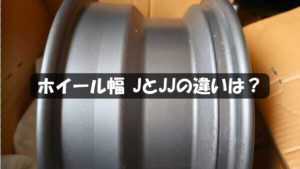

ホイールの選び方のポイント

引っ張りタイヤを車検に通すためには、ホイール選びが極めて重要です。

適切なホイールを選ばなければ、せっかくのタイヤサイズ調整も意味がありません。

まず重要なのは、ホイールのリム幅とタイヤサイズの適合性。

一般的に、タイヤメーカーが推奨するリム幅より1インチ程度広いホイールを選ぶことで、適度な引っ張り効果を得られます。

過度に幅広のホイールは、タイヤの変形を招いて車検で不合格になるリスクが高まります。

次に注目すべきは、ホイールのオフセット値です。

車体からのはみ出しを防ぐため、純正と同等かプラス方向のオフセットを選択しましょう。

- リム幅はタイヤ推奨サイズより1インチ程度広めを選択

- オフセット値は純正同等以上を維持

- ホイール重量も燃費や走行性能に影響するため考慮

適切なホイール選択により、引っ張りタイヤでも車検適合性を保てます。

引っ張りタイヤに関するよくある質問

引っ張りタイヤについて多くの方が抱く疑問や不安を解消することで、安全で適切なカスタマイズが可能になります。

特に車検に関する質問や寿命についての疑問は、実際に引っ張りタイヤを検討している方にとって重要な判断材料となるでしょう。

例えば「どの程度まで引っ張れば車検に通らなくなるのか」「タイヤの交換時期はいつ頃なのか」といった具体的な疑問は、多くのドライバーが共通して持つものです。

車検に通るための注意点

引っ張りタイヤで車検を通すためには、車体からのはみ出しを絶対に避けることが最重要です。

フェンダーアーチから1ミリでもタイヤがはみ出していると、保安基準違反となり車検に通りません。

また、タイヤの偏摩耗や異常摩耗がないか事前にチェックしましょう。

引っ張りすぎによる偏摩耗は車検時に指摘される可能性が高く、タイヤ交換が必要になる場合があります。

さらに、ホイールナットの緩みやタイヤの空気圧も適正値を保つことが重要です。

引っ張りタイヤの寿命はどれくらい?

引っ張りタイヤの寿命は、通常のタイヤと比べて約20~30%短くなる傾向があります。

これは、タイヤのサイドウォールに過度な負荷がかかることで、ゴムの劣化が早まるためです。

一般的には2~3万キロメートル程度で交換時期を迎えることが多く、走行距離よりも使用年数で判断することも大切でしょう。

特に高速道路を頻繁に利用する場合は、サイドウォールのひび割れや変形がないか定期的な点検が必要です。

安全性を最優先に考え、少しでも異常を感じたら早めの交換を検討してください。

引っ張りタイヤを選ぶ際は、交換頻度とコストも考慮に入れて判断することが重要です。

まとめ:引っ張りタイヤの車検通過は事前確認が重要

今回は、引っ張りタイヤで車検に通るか不安を感じている方に向けて、以下について、解説してきました。

- 引っ張りタイヤの車検基準と合格条件

- 車検で不合格になるケースと対策方法

- 安全に引っ張りタイヤを楽しむためのポイント

引っ張りタイヤは適切な範囲内であれば車検に通る可能性が高く、タイヤの状態や装着方法が重要な判断基準となります。

しかし、極端な引っ張り具合や損傷があると不合格になるリスクもあるため、注意が必要です。

車検前に専門店で点検を受けたり、基準を満たしているかチェックしたりすることで、不安を解消できるでしょう。